編者按:讓文物說(shuō)話、讓歷史發(fā)聲。即日起,“絲路同心圓”開設(shè)“史話新疆”欄目,走進(jìn)博物館、歷史遺址,梳理挖掘文物和文化遺產(chǎn)的多重價(jià)值,用歷史實(shí)證講述新疆自古以來(lái)就是多個(gè)民族聚居、多種宗教并存、多元文化薈萃的地區(qū),始終扎根于中華文明沃土的新疆各民族文化是中華文化不可分割的一部分。

二十世紀(jì)初,人們?cè)诠沤z綢之路的重要節(jié)點(diǎn)羅布泊荒漠中發(fā)現(xiàn)了一處墓葬群,這就是被評(píng)為2004年中國(guó)十大考古發(fā)現(xiàn)之一的小河墓地。考古人員后期持續(xù)發(fā)掘出167座墓葬,千余件文物和保存完好的古尸30多具。其中包括如今正安靜地躺在若羌縣樓蘭博物館中,蜚聲全國(guó)的“小河公主”。

小河墓地與1979年在孔雀河北岸發(fā)掘的距今3800年左右的古墓溝第一類型墓葬,1980年在羅布泊北發(fā)掘的鐵板河墓葬發(fā)現(xiàn)的“樓蘭美女”有不少共性,樓蘭美女曾被認(rèn)為是中國(guó)最古老的具有歐亞西部特征的女性干尸,也在距今3800年左右。

若羌樓蘭博物館中的小河墓地干尸。喇小飛攝

作為樓蘭文化的重要組成部分,小河墓地的全面發(fā)掘,是新疆史前考古的重大成果,反映出塔里木盆地青銅時(shí)代文化的獨(dú)特性、多元性和復(fù)雜性,其成果對(duì)于闡明中華民族、中華文明多元一體的形成過程、探究歐亞大陸早期文化、文明的交流互鑒具有重要意義。

考古發(fā)現(xiàn)表明,自先秦時(shí)期開始,新疆與中原地區(qū)一直保持著密切聯(lián)系。在多種文明中,中華文明是新疆地區(qū)自古至今從未中斷的文明體系。

千年絲路,文脈悠悠。在今天若羌縣的地域,曾生活著中國(guó)新疆漢代歷史上三十六城廓的婼羌和樓蘭,其中樓蘭更是古絲綢之路上的要沖重鎮(zhèn),東西文明在這里交融匯聚,中華文明在這里傳承發(fā)展。

漫步樓蘭博物館中,沉睡千年的美女干尸、色彩鮮明的佛教壁畫、神態(tài)安詳?shù)姆鹗椎任奈镒寘⒂^的游客流連忘返,仿佛正在與歷史來(lái)一場(chǎng)千年的重逢。

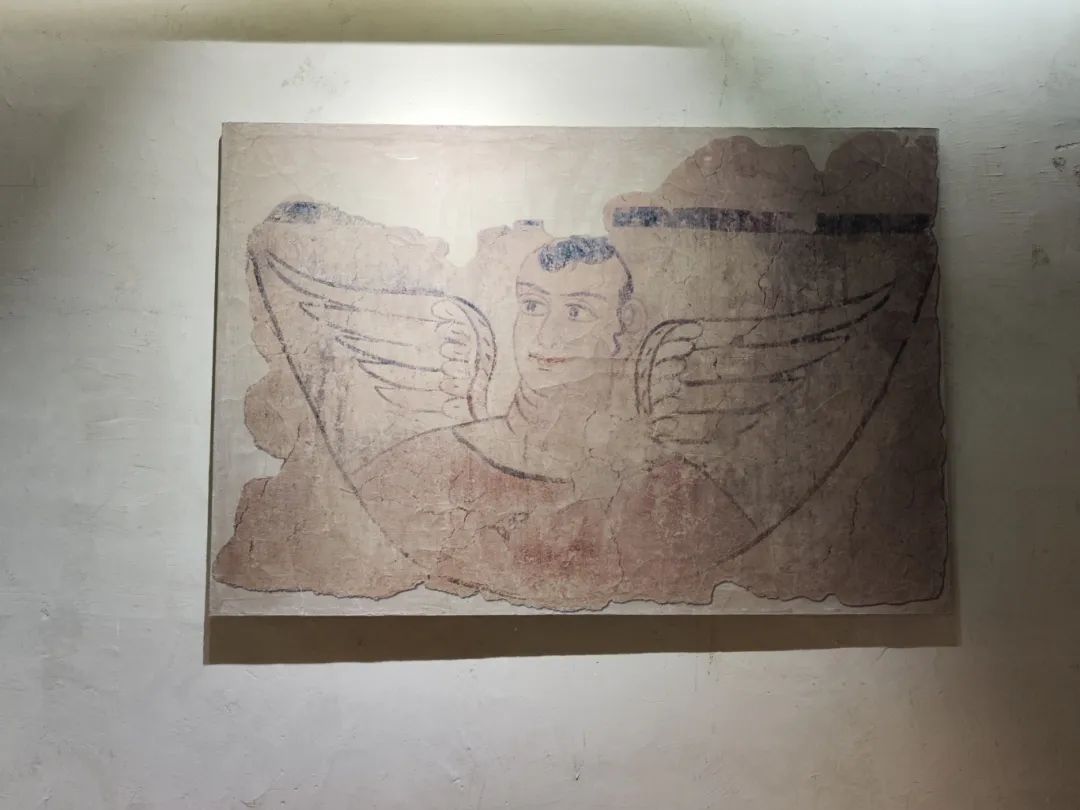

若羌樓蘭博物館中的“有翼天使”佛教壁畫。喇小飛攝

佛教文化是樓蘭文化中一顆璀璨的明珠,漢晉時(shí)屬樓蘭——鄯善國(guó)屬地的米蘭遺址因佛教遺跡而聞名中外。目前,該遺址由佛塔和寺院組成,其壁畫、雕塑和建筑都帶有濃郁的中原和犍陀羅佛教藝術(shù)風(fēng)格,是佛教藝術(shù)中國(guó)化的典型代表。在米蘭遺址中發(fā)現(xiàn)的“有翼飛天像”壁畫、烽燧遺跡、屯田灌溉渠道也進(jìn)一步佐證了新疆是東西方經(jīng)濟(jì)文化交流的重要通道和樞紐,也是多種文明和宗教的傳播匯聚之地。

自樓蘭遺址中出土的文書竹簡(jiǎn)也清晰表明,自漢代起,漢語(yǔ)已成西域官府文書中的通用語(yǔ)之一,琵琶、羌笛等樂器由西域或通過西域傳入中原,中原農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、禮儀、漢語(yǔ)書籍、音樂舞蹈等在西域廣泛傳播并且不斷進(jìn)行交流交融,形成了極具特色的樓蘭文化,最終成為氣象恢宏的中華文化的組成部分。

圖片為米蘭遺址的佛塔遺址。喇小飛攝

一處墓葬群、一處古城遺址,彰顯著中華文明的傳承發(fā)展。它們從黃沙掩映處跨越時(shí)間和空間,與當(dāng)代對(duì)視。在中華文明懷抱中孕育的新疆各民族文化,經(jīng)過歷代發(fā)展,同中原文化的交往交流交融不斷加強(qiáng),包容互鑒、深度融合,成為中華文化的組成部分,與中原文化一起,共同鑄就了多元一體、燦爛輝煌的中華文化。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)